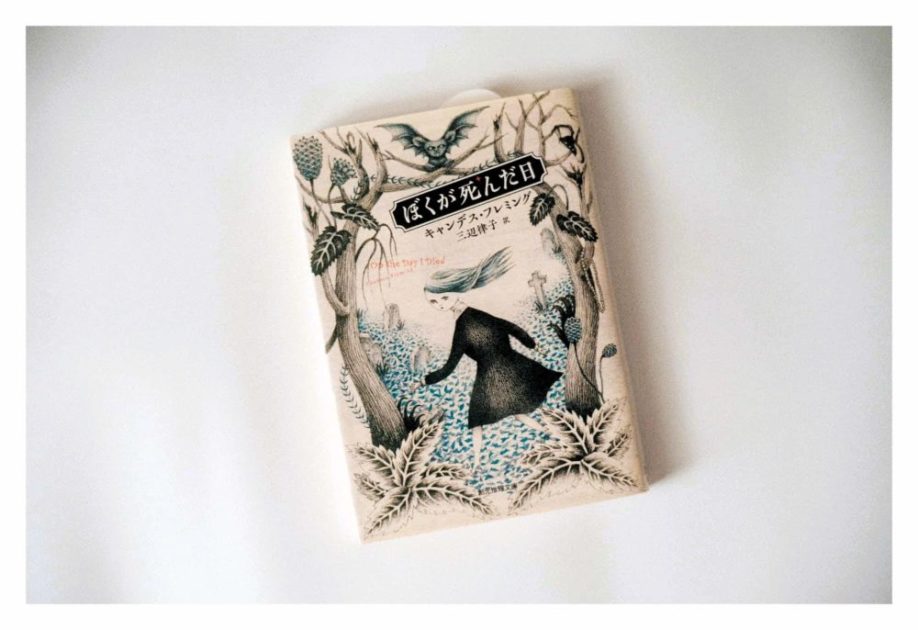

『ぼくが死んだ日』キャンデス・フレミング著 三辺律子訳

何を読もうか考えていた時に、ふと、『ぼくが死んだ日』という不穏なタイトルが目に入った。少し不気味な表紙が好みだ。経験則から「本のジャケ買いは結構ハズれない」。ということで、衝動買いに近い形でこの小説を手に入れた。

『ぼくが死んだ日』あらすじ

「ねえ、わたしの話を聞いて……」偶然車に乗せた少女、メアリアンに導かれてマイクが足を踏み入れたのは、十代の子どもばかりが葬られている、忘れ去られた墓地。怯えるマイクの周辺にいつのまにか現れた子どもたちが、次々と語り始めるのは、彼らの最後の物語だった……。廃病院に写真を撮りに行った少年が最後に見たものは。出来のいい姉に悪魔の鏡を覗くように仕向けた妹の運命は。ノスタルジー漂うゴーストストーリーの傑作。

「ノスタルジー漂うゴーストストーリーの傑作」とは、なんて魅力的な響き。これは読むしかない。

生を実感するのは、死を語るとき

物語は、少年が一人の幽霊と出会うことから始まる。不気味な墓地、先ほどまで会話をしていたはずの少女の墓、どこからともなく聞こえてくる声……。「まさにホラー」というような、ぞっとする演出。

しかし、この物語はホラーではない。出てくる幽霊たちは化け物ではない。考え、悩み、傷つき、色々な思いを抱きながら生きて、死んでいった、ただそれだけの少年少女たちなのだ。

「ねえ、わたしの話を聞いて……」

そして、やたら自分語りをしたがる。

感想

ユーモアあふれる文体と、ジェットコースターのように変わっていく状況にぐいぐい引き込まれた。若くして死んだ彼らは、必ず死ぬ間際に何かが起こっている。

どんな物語も、主人公が死ぬ瞬間は佳境(興味深い場面)になる。だからこの物語は面白いし、惹きつけられるのだろうか。死という結末がなければ、ここまで魅力的ではなかったかもしれない。

彼らが永遠に目を閉じるのではなく、その後目を開けていたなら。どんな人生が待っていたのだろう。それは考えても仕方がない話だが。

死というテーマだが、リアルな話ではないので、完全なるファンタジーとして楽しめる。

物語は癖がなくするすると読み進められた。

幽霊はいないと思っているけど……死んでスッと終われない人生って、とても残酷だよね。

『ぼくが死んだ日』キャンデス・フレミング著 三辺律子訳