本と休日

世界のあらゆるものは、最後に本となるために存在する

──Stéphane Mallarmé

読書好きの運営者が、本の記録を残したり、新刊チェックの履歴を残したいと思って始めた読書・日常ブログです。

おすすめ記事

季節の物語

秋の雰囲気が沁みる日本文学・小説。秋になったら読みたい本

音楽の秋、読書の秋、芸術の秋がやってきました。ほんのり肌寒く…

2025.11.242026.02.02

春を先取り。春になったら読みたい本

春の訪れを感じる瞬間は、人それぞれ。花の香り、柔らかな日差し…

2025.01.082026.02.02

クリスマスに読みたい童話集

クリスマスにぴったりな名作童話集を特集。『名作クリスマス童話集』や『かけがえのない贈りもの ~Gift~ 名作クリスマス童話集』など、心に残る感動的な物語を紹介します。家族や愛、贈り物の大切さを感じられる絵本と共に、冬の夜を特別な時間に。

2024.12.192026.02.02

大人に贈る「クリスマス絵本」11選 アートと癒しの世界へ

【大人も楽しめるクリスマス絵本】クリスマス気分を盛り上げる大人におすすめの絵本を11冊紹介します。アートとして美しいもの、心がほっこり癒されるものなど、いろいろな視点で大人向けの絵本を厳選しました。自分へのご褒美や大切な人へのプレゼント・贈り物にもおすすめです。心温まる物語や美しいイラストで特別なひとときを。

2024.12.092026.02.02

新着記事

芸術から見る、食の再現レシピ本。『○○とレシピ』シリーズ

画家の作品とともに、その時代に生きる人々の暮らしを紐解く再現…

2026.02.04

#1 最近見つけた、ちょっと気になる本

2026年2月になりました。寒くなったり、あったかくなったり…

2026.02.022026.02.04

『2026本格ミステリ・ベスト10』の結果は?ランクイン作品を紹介

『2026本格ミステリ・ベスト10』に選ばれた小説を紹介します。2025年~2026年にかけて読んでおきたい作品が目白押し!1位に輝いた『神の光』から、3冠を達成した『失われた貌』、ファン大興奮の『抹殺ゴスゴッズ』まで、『2026本格ミステリ・ベスト10』の10冊のあらすじや情報を詳しく紹介します。

2026.02.012026.02.02

「絵本の世界シリーズ 第9集」『パンどろぼう』2025年12月3日発売

「絵本の世界シリーズ 第9集」が2025年12月3日発売され…

2026.01.132026.02.01

本の感想

『廃遊園地の殺人』クローズドサークルミステリー【読書感想】

廃墟、遊園地、クローズドサークル。ミステリーでは(個人的)最…

2026.01.062026.01.30

センスがなくて悩んでいる人に『センスは知識からはじまる』感想

『センスは知識からはじまる』を読んで、センスとは「知識の積み重ね」であるという新たな視点を得ました。著者の水野学氏は、誰もが持っている可能性を引き出す方法を示し、アートやビジネスにおける「センス」の重要性を解説しています。センスがないと悩むあなたに、実践的なアドバイスが詰まった本書の感想をお届けします。

2024.11.292024.12.21

日本語の文章ルールを解説『文章工房―表現の基本と実践』感想

句読点やカギカッコの使い方に悩んだことはありませんか?『文章工房』では、文学作品を例に、日本語の文章ルールを丁寧に解説。文章の基礎を学び直したい方や、自由な文章表現に挑戦したい方におすすめの一冊です。

2024.11.282024.12.21

文章力向上ならこの1冊!『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』紹介・レビュー

文章力を上げたい・鍛えたいと思ったときにおすすめの本『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』。買うべきかどうか、どういった人におすすめなのかも解説。ライター初心者や文章力の本を探している、文章の書き方の基本を身に着けたいという人はぜひ読んでみてください!

2024.11.212024.12.21

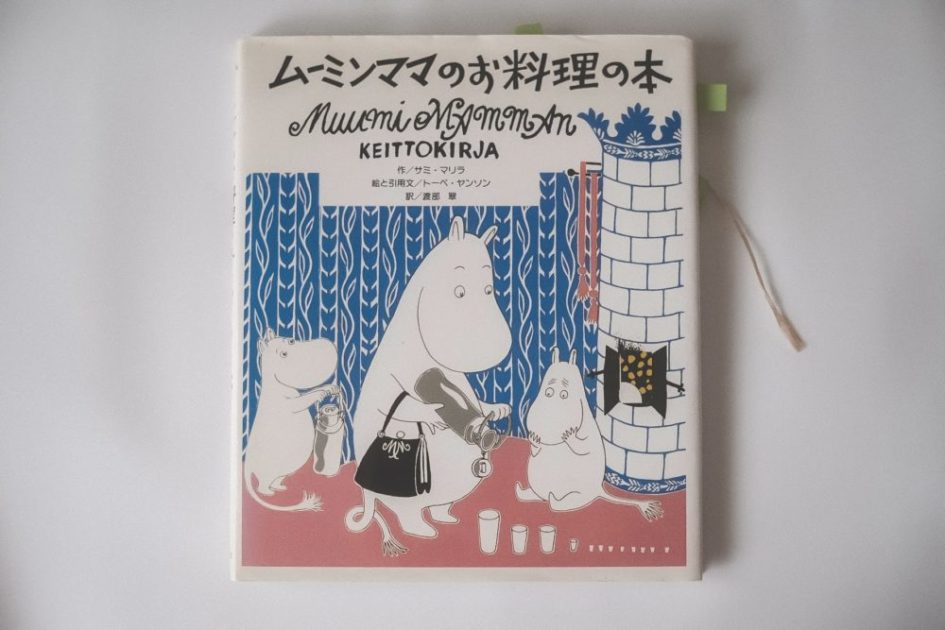

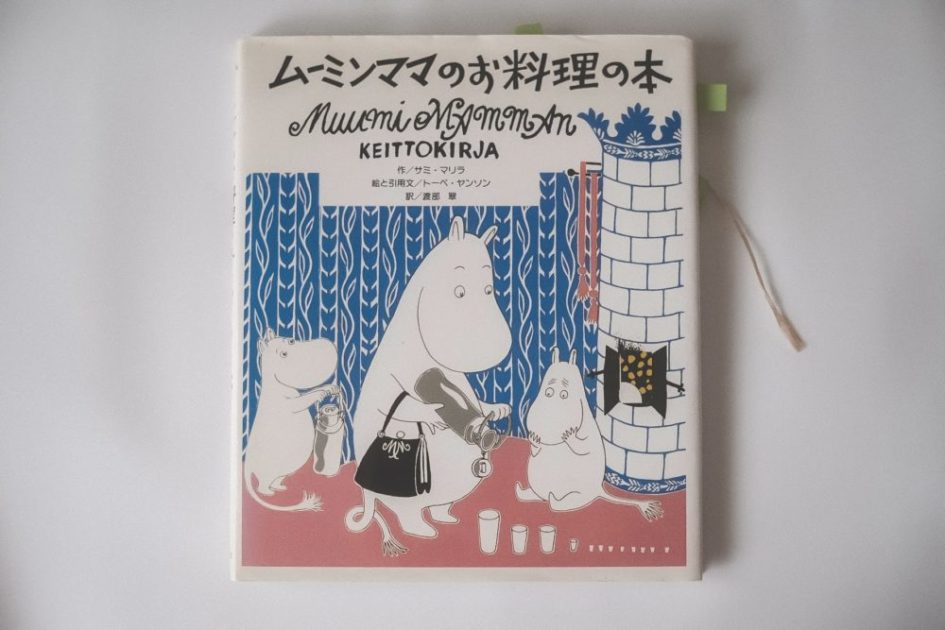

『ムーミンママのお料理の本』ムーミン谷では何を食べてた?物語の再現レシピが楽しめる一冊

『ムーミンママのお料理の本』はムーミンたちの世界観が詰まった108種類の再現レシピが詰まった一冊!ムーミンのエピソードを楽しみながら、ちょっぴり上級者向けのレシピに挑戦してみませんか?「朝食」「昼食」「夕食」といった定番から、「夏の夕べに」や「お庭のパーティー」といったおしゃれなテーマでレシピが紹介されています。

2023.09.202026.02.04

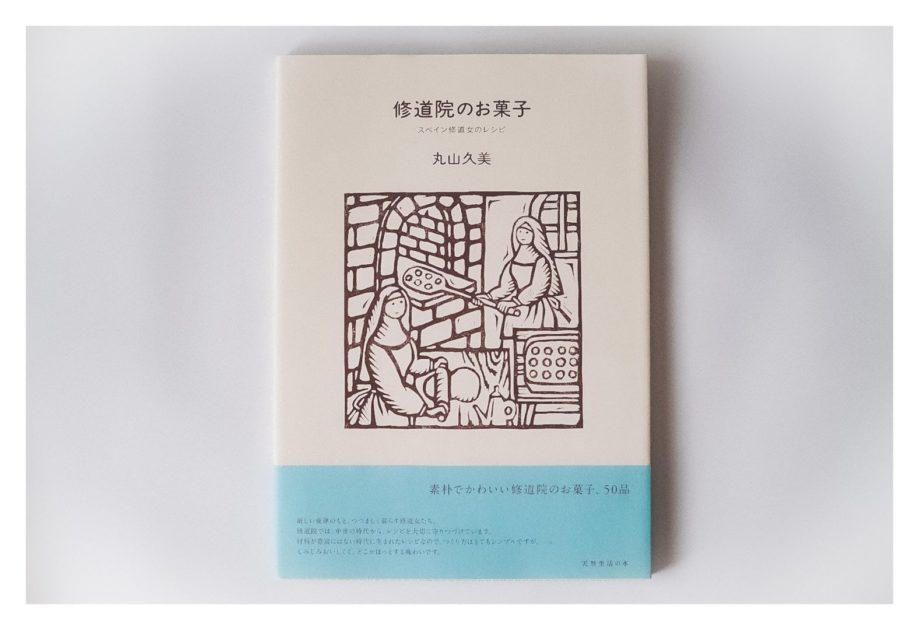

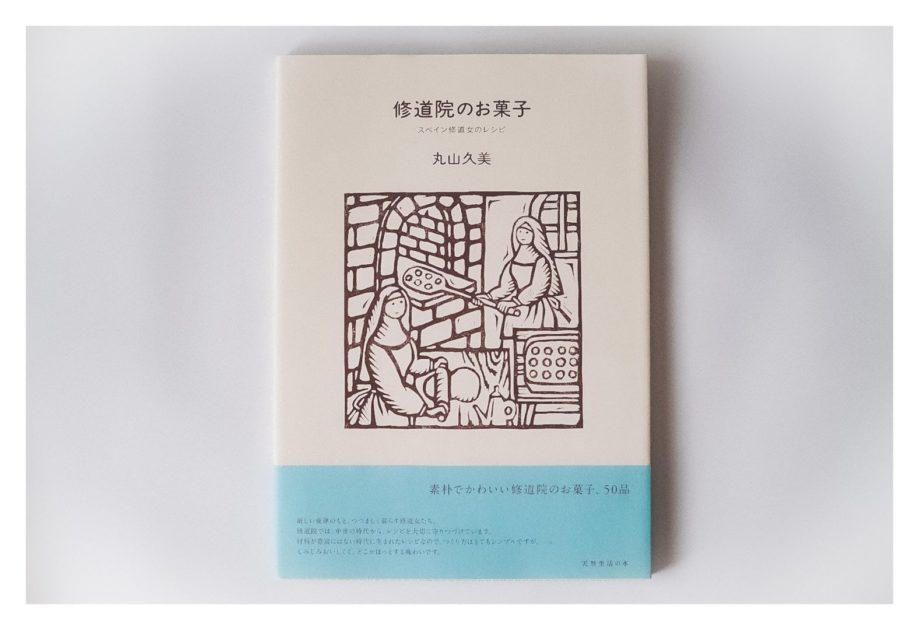

『修道院のお菓子 スペイン修道女のレシピ』中世から現代へ伝える、心を癒す50品

『修道院のお菓子』は、中世スペインの修道女たちが生み出した50種類のお菓子を紹介するレシピ本。シンプルで作りやすいレシピとともに、歴史を感じる物語が綴られています。

2023.07.032026.02.01

『ムーミンママのお料理の本』ムーミン谷では何を食べてた?物語の再現レシピが楽しめる一冊

2023.09.202026.02.04

『修道院のお菓子 スペイン修道女のレシピ』中世から現代へ伝える、心を癒す50品

2023.07.032026.02.01

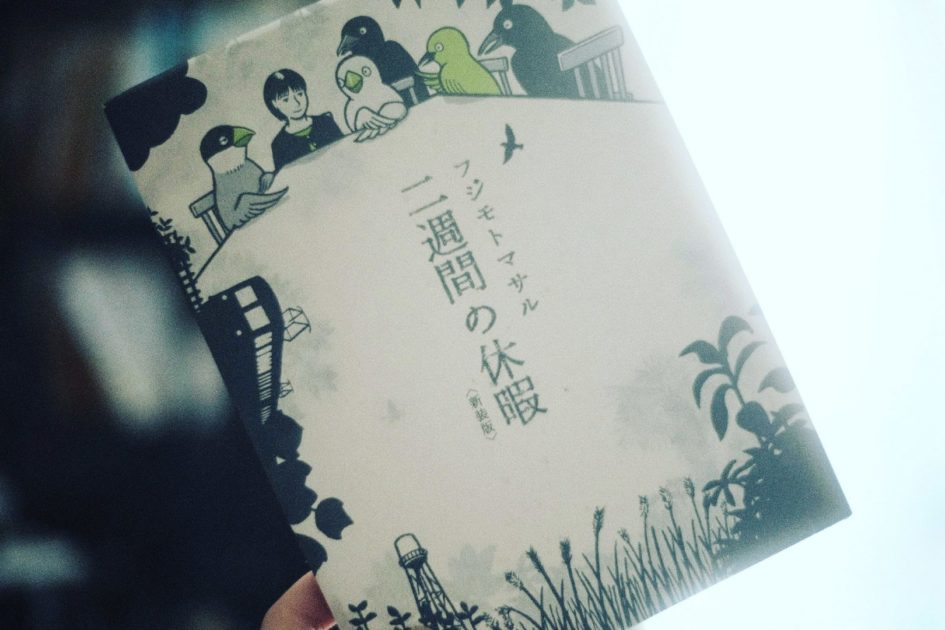

癒しとシュールな非日常『二週間の休暇』感想レビュー【本棚に置いておきたい一冊】

2023.06.232026.01.29

センスがなくて悩んでいる人に『センスは知識からはじまる』感想

2024.11.292024.12.21

『廃遊園地の殺人』クローズドサークルミステリー【読書感想】

2026.01.062026.01.30

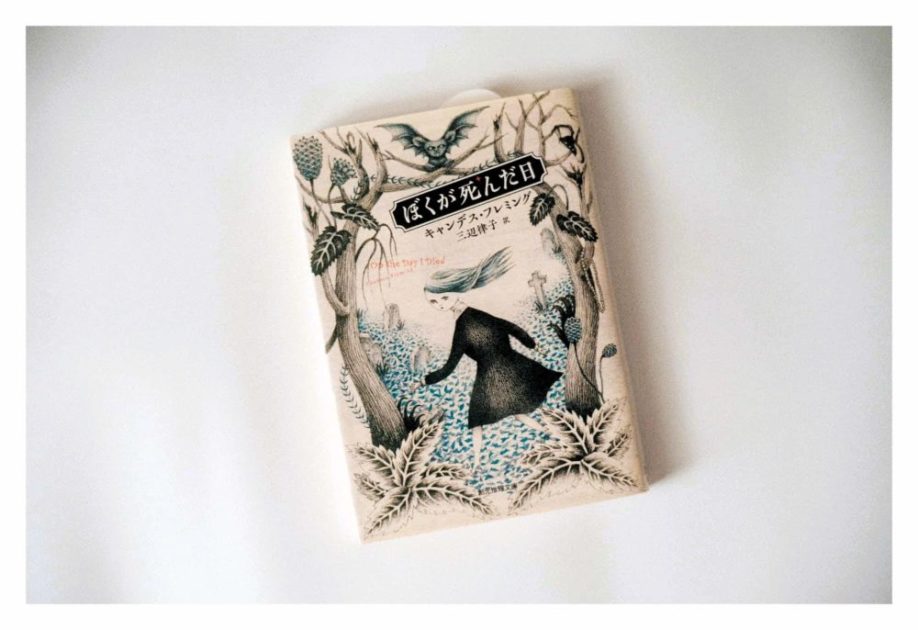

ゴーストたちが紡ぐ、死の物語『ぼくが死んだ日』/ 感想

2023.06.222024.12.21

ニュース

「絵本の世界シリーズ 第9集」『パンどろぼう』2025年12月3日発売

「絵本の世界シリーズ 第9集」が2025年12月3日発売され…

2026.01.132026.02.01

『このミステリーがすごい! 2026年版』国内・海外ベスト10&受賞作も紹介

『このミステリーがすごい! 2026年版』国内・海外ベスト10を紹介!国内と海外別でランキングをリスト化して一括で確認できます。気になる小説探しに使ってください。さらに、第24回『このミステリーがすごい!』受賞作も紹介します!

2026.01.112026.02.03

「絵本の世界シリーズ 第8集」11月27日発売 絵本『の』が切手に

日本郵便の特殊切手「絵本の世界シリーズ」。その第8集が202…

2024.12.062026.02.02

【2024年12月新刊】冬の訪れとともに。そっと本棚に忍ばせたい一冊

気になった本をまとめる「本のしおり」コーナー作りました。冬の…

2024.12.052026.02.03

日本のこと

七草粥の作り方。ほっこり美味しい全粥レシピ

生米から炊く、ほっこり美味しい七草粥のレシピを紹介します。丁寧に作ることで、とろりとした食感と米の甘みや七草の旨味が引き立つ美味しいおかゆが作れます。

2023.10.142026.01.11

春の風物詩「七草粥」はなぜ食べる?七草一覧とレシピ

1月7日は七草粥の日。子どもの頃はお正月の7日になると、家の周りで七草を探したものです。とろっとした食感と塩味、お米の旨味、野草の爽やかな味わいがとてもおいしくて、正月明けの楽しみでした。

2023.10.132026.01.11

ほっこり温まる。かぼちゃのそぼろ煮【レシピ】

かぼちゃの鶏そぼろ煮レシピを紹介します。豚ひき肉を使ってもOK。冬至にの最適なレシピです。かぼちゃのほくほく感と、ひき肉の旨味が絡まって箸が止まらないおいしさ!ぜひ味わってみてください。

2023.10.122024.11.20

素材の甘さを生かす!かぼちゃとあずきのいとこ煮【レシピ】

冬至でも大活躍する、かぼちゃとあずきのいとこ煮レシピを紹介します。ちなみに、「いとこ煮」とは、硬いものから順に、追い追い煮ていくことから、「追々」と「甥々」をかけて「いとこ煮」と呼ばれるようになった料理です。

2023.10.122024.11.23

冬至にやること。「ゆず湯」に入る理由やかぼちゃと冬至の七種について

「冬至(とうじ)」は1年を24等分して季節を表す「二十四節気(にじゅうしせっき)」の最後の節気で、12月22日~1月4日ごろまでの期間を指す言葉です。冬至の常識やゆず湯に入る理由やゆず湯の入り方まで紹介します。

2023.10.112024.11.19

お参りのやり方【神社の作法】/お寺との違い

二礼・二拍手・一拝…普段何気なく行っているお参り。実際はどうすべきなのでしょうか。お参りの作法を紹介します。

2023.10.102026.01.12

七草粥の作り方。ほっこり美味しい全粥レシピ

2023.10.142026.01.11

素材の甘さを生かす!かぼちゃとあずきのいとこ煮【レシピ】

2023.10.122024.11.23

春の風物詩「七草粥」はなぜ食べる?七草一覧とレシピ

2023.10.132026.01.11

二十四節気(にじゅうしせっき)とは?季節とともに生きる日本の暮らし

2023.10.022026.02.01

冬至にやること。「ゆず湯」に入る理由やかぼちゃと冬至の七種について

2023.10.112024.11.19

お参りのやり方【神社の作法】/お寺との違い

2023.10.102026.01.12

ほっこり温まる。かぼちゃのそぼろ煮【レシピ】

2023.10.122024.11.20

女性の不調におすすめのハーブティー

2023.10.022026.01.24