冬至の意味やゆず湯に入る理由さらに、冬至に食べるものなどを紹介します。

記事内リンク(好きな場所に飛べます)

冬至とは

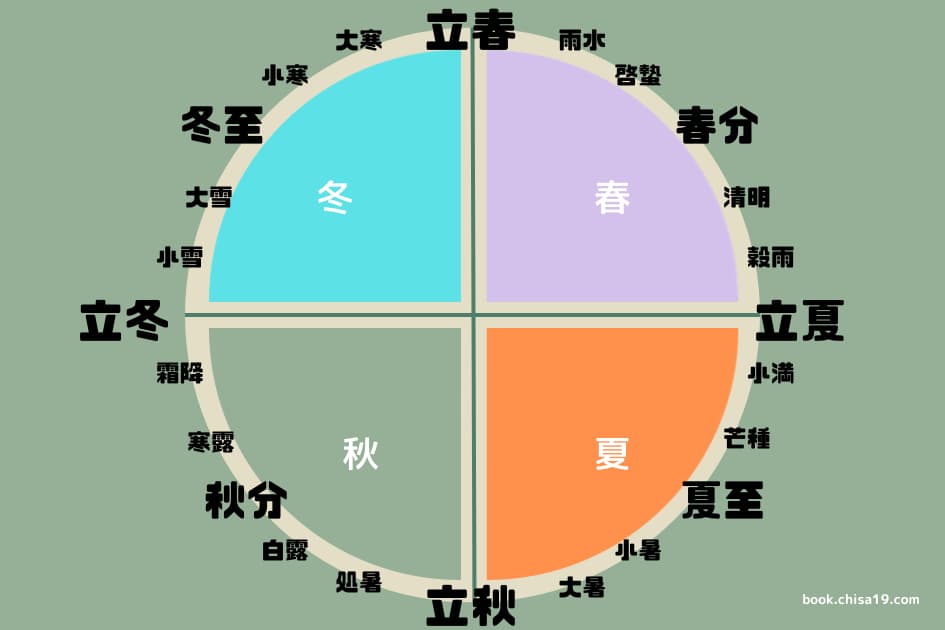

二十四節気のひとつ

「冬至(とうじ)」は1年を24等分して季節を表す「二十四節気(にじゅうしせっき)」の最後の節気で、12月22日~1月4日ごろまでの期間を指す言葉です。

現代では「12月21~22日」ごろを冬至として、ゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べたりしています。

ちなみに、2023年は12月22日が冬至、2024年は12月21日が冬至の日です。日にちにズレがあるのは、太陽の位置が関係しているからですね。

日照時間が一年で一番短い時期

冬至は「日短きことを至(きわま)る」という意味があります。つまり、一年で最も昼が短く、夜が長い時期ということです。

太陽の恵みを受けにくく、植物も動物も姿を消して、寒さが増していく時期のため「死に近い時期」と恐れられていました。

一方で冬至は、この日を境に日照時間が長くなる転換の時期。太陽のエネルギーが復活して、悪いことが去り良い方向へと変わる「一陽来福(いちようらいふく)」とも呼ばれていました。

冬至といえば、ゆず湯

なぜ入る?ゆず湯の意味

冬至の夜といえばゆず湯。これは江戸時代に始まった習慣だといわれています。

植物が枯れ、動物も姿を消し、食料が手に入りづらくなって「無事、冬を越せるのだろうか…」と不安になっていた時期に採れる色鮮やかな果実は、冬を乗り切る、太陽の象徴として扱われていました。

ゆず湯は太陽復活のお祝いであり、「ゆずの香りと薬効で邪気を払って寒い冬を乗り切れますように」という思いが込められています。

ゆず湯の由来「語呂合わせ」説

江戸時代に「銭湯の催し物として始まった」という説もあります。

冬至を「湯治(とうじ)」、「ゆず」を「元気でからだの『融通』がききますように」にかけた語呂合わせからゆず湯が始まったともいわれています。

「冬至の日にゆず湯に入ると風邪をひかない」という言い伝えがありますが、この説から来たのでしょうか。(風邪をひかない→健康でいられる→体の融通がきく)

いずれにせよ、ゆず湯には、無病息災と太陽の復活を祝う意味が込められていたようです。

ゆず湯のやり方

- そのまま入れる

- カットして入れる

- 皮だけを入れる

- ゆずを絞って果汁を入れる

そのまま入れるのがおすすめ!

ゆず湯はゆずを丸ごとお風呂に浮かべるのが一番楽なやり方です。

家庭用の一般的なバスタブの場合、3つほど入れると十分良い香りに浸れます。

ゆずをそのまま入れる場合は、竹串などで数か所穴をあけたり、数か所皮をそいだり切り込みを入れたりしましょう。(果肉や種が風呂に浮いてしまうと後片付けが大変なので、つぶす場合は手ぬぐいやガーゼに包むことを推奨します。)

カットしてもOKだけど…

もっとゆずの香りを楽しみたい場合は、輪切りや半分にカットして入れるのもOKです。

ただし、果実があふれたりボロボロになると後片付けが非常に大変なので、中身が出る心配のある場合はガーゼや手ぬぐいに包むなどの対策を忘れずに。

皮だけ入れる場合

皮だけ入れる場合は、ほんのり香りを楽しむイメージになります。まるごと入れるより香りが弱く、ビタミンなどの成分が溶け出さないため、ゆず湯に入った!という気分にはならないかもしれません。

果汁を入れる方法もありますが、ゆずには肌を刺激する成分が含まれているので、多量に直接肌に触れる方法は避けた方が良いでしょう。

ゆずには肌を刺激する成分が入っています。肌が弱い人は注意。お湯が熱いとピリピリ感じるかもしれません。その場合はぬるめのお湯にすると刺激が弱まります。

ゆず湯の効果

ゆず湯の香りは乾燥からくる鼻やのどの不快感を緩和させます。また精油は血行を良くして体を温める効果があります。

疲れをほぐし、冷え性にも良い、冬の寒い時期にぴったりの習慣です。

ゆず湯のほかにも!冬至の七種

実は「冬至の七種(ななくさ)」と呼ばれるものがあります。冬至の日にこの7つの食べ物を食べると、「運が得られる」とされていました。

- 南瓜:なんきん(かぼちゃ)

- 蓮根:れんこん

- 人参:にんじん

- 銀杏:ぎんなん

- 金柑:きんかん

- 寒天:かんてん

- うどん

「ん」がつく食べ物=「運」がつく食べ物として、冬至に食べられていました。

ちなみに、冬至の七種以外の、インゲン、はんぺん、きんとんなどを食べても問題ありません。「ん」がつけばOKのようです。7つ全てを用意するのは大変なので、1つか2つ取り入れるだけでも良いでしょう。

現代では冬至と言えば「なんきん(かぼちゃ)」を食べるのが一般的になっています。

冬至にかぼちゃを食べると風邪を引かない

江戸時代の頃から、「冬至にかぼちゃを食べると風を引かない」といわれてきました。また、「中風(脳卒中)よけになる」ともいわれています。

なぜ「風邪を引かない」?

かぼちゃはカロテンが豊富な食べ物。カロテンは体内でビタミンAに変わる成分で、粘膜を保護し、皮膚を強くする効果があります。つまり、かぼちゃを食べると鼻やのどの粘膜が強化されて、風邪のウイルスが体に入り込むのを防げるのです。

ビタミンAを知らない昔から言われてきた「生活の知恵」ですが、理にかなっているのが面白いですね。

冬至かぼちゃに年を取らせるな

「冬至かぼちゃに年を取らせるな」という言葉があります。

これは「長期保存が可能なかぼちゃも、冬至までが限度だ」という意味です。

現代では「冬至=かぼちゃ料理」というイメージが強く残っていますが、これは、かぼちゃは冬至に食べてしまわないといけない、というイメージが色濃く残ったからなのかもしれません。

冬至かぼちゃ料理の定番

かぼちゃの煮物に鶏そぼろのあんかけをかけた料理がおすすめ。ほっこり温かいあんが体を温めてくれます。またかぼちゃとあずきのいとこ煮もおすすめです。