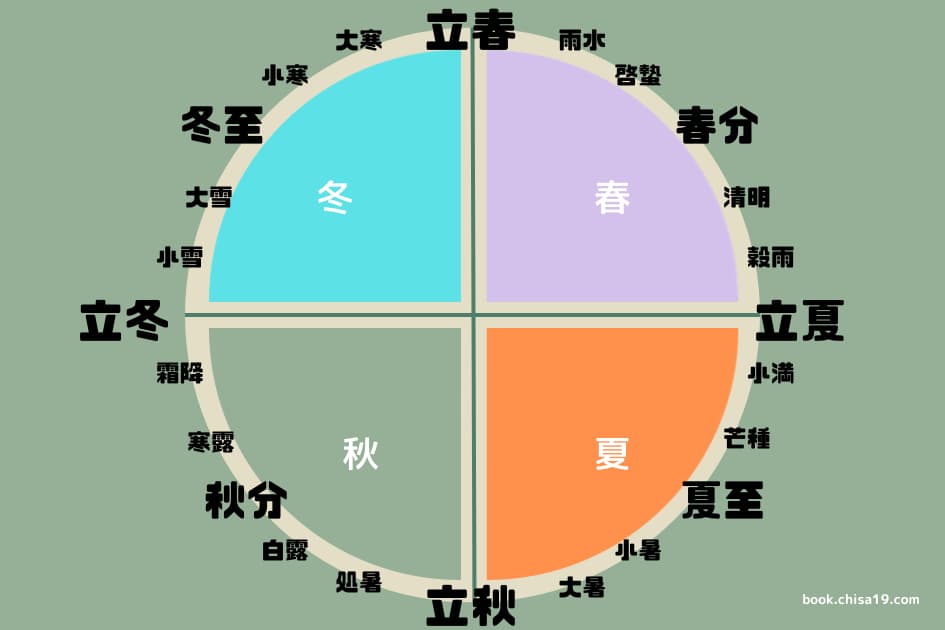

二十四節気(にじゅうしせっき)は太陽の動きを元に、1年を24等分にして、季節の特徴を表す2文字の言葉を付けたものです。季節を知る指標、特に農業では種まきや収穫の時期を知る目安として使われていました。

二十四節気(にじゅうしせっき)とは

二十四節気は太陽が真東からのぼり、真西に沈む「春分」と「秋分」を軸に、1年を15日ごと、24等分にして、その季節の象徴となる呼び名を付けたものです。立春、春分、立夏など、漢字2文字で表します。

古代中国で作られた言葉

二十四節気は2500年以上前の古代中国で作られたものです。

当時は月の満ち欠けで暦を判断する「太陰暦」が使われていましたが、暦と季節にズレが出たため、太陽の動きを元にした「二十四節気」が作られました。その後、飛鳥時代ごろに日本に伝わり、定着したといわれています。

現代では「立春の日」「冬至の日」など、二十四節気を点でとらえていますが、本当は「15日間全て」を示します。

例えば「立春」の場合、2月4日~18日ごろの15日間が立春になります。

八節(はっせつ)

立春、立夏、立秋、立冬を「四立(しりゅう)」、夏至と冬至を「二至(にし)」、春分と秋分を「二分(にぶん)」と呼び、全てまとめて「八節(はっせつ)」と呼びます。

「四立(しりゅう)」立春、立夏、立秋、立冬の意味

- 立春:寒さのピーク。徐々に春らしくなっていく

- 立夏:春真っ盛り。ここから夏らしく

- 立秋:夏真っ盛り。ここから秋らしく

- 立冬:秋真っ盛り。ここから冬らしく

立春、立夏、立秋、立冬を「四立(しりゅう)」と呼びます。季節のピークであり、次の季節の始まりを表す言葉です。例えば「立春」は、冬のピークにあたり、それを超えるとだんだんと「春」らしくなります。

「二至(にし)」夏至、冬至の意味

- 夏至:一年で最も昼が長い

- 冬至:一年で最も夜が長い

夏至と冬至を「二至(にし)」と呼びます。

夏至は太陽のエネルギーに満ちた「陽の気」が強い時期。この時期を境にだんだんと夜が長くなっていき、太陽のエネルギーが最も小さく「陰の気」が強い冬至へと向かいます。

「二分(にぶん)」春分、秋分の意味

- 春分、秋分:昼と夜が同じ長さ

春分と秋分を「二分(にぶん)」と言います。太陽が真東からのぼり、真西に沈む、昼と夜が同じ長さになる時期です。

「ぼたもち」と「おはぎ」を供える、お彼岸

春分と秋分を中心とした前後3日間はお彼岸の日。秋の彼岸は赤い彼岸花が咲きます。

お供えするのは「ぼたもち」と「おはぎ」が定番です。

春は「ぼたもち」でこしあん、秋は「おはぎ」で粒あん。牡丹と萩で季節の花を表しています。

あんこの違いは、収穫の時期にあります。昔は今のように季節問わず新鮮な小豆を入手することはできません。

秋は収穫したばかりのやわらかい小豆が使えたので、そのまま粒あんとして食べられていました。一方で春は収穫から時間がたった小豆を使うため、こしあんにして食べられていました。

なぜ春分と秋分が「お彼岸」なのか

ちなみになぜ、この季節がお彼岸と言われるのでしょうか?

これは春分、秋分の日になると、日本では真西に沈む太陽が見られるからです。西には「極楽浄土(彼岸)」があり、太陽が真西に沈む春分と秋分は、極楽浄土が人間界と最も近くなる日であり、特別な時期だと考えられていました。

この時期は実家帰って、お墓参りへ行くのが慣習です。ご先祖様があの世から帰ってくる日であり、いろいろなお供えものをしてお迎えします。

では次に、二十四節気をより詳細に紹介していきます。現在は温暖化の影響でズレが出ていますが、昔の人は以下のような季節をたどって生活していました。

立春から立夏へ

立春(りっしゅん):2月4日~18日ごろ

節分の翌日。寒さのピーク。以降徐々に春らしくなっていく時期。厳しい寒さも立春まで。

旧暦では立春が一年の始まりだったので、「正月節」「歳首月」とも呼ばれていました。立春の前日が旧暦の大晦日に当たります。

ちなみに、春一番は立春以降に吹く一番強い風です。

雨水(うすい):2月19日~3月5日ごろ

雪から雨へと変わり、雪解けが始まる時期。3月3日、桃の節句(ひな祭り)も雨水の時期ですね。

啓蟄(けいちつ):3月6日~20日ごろ

「けいちつ」と読みます。冬ごもりをしていた虫や生き物たちが穴から地上へ出てくる時期です。

この時期の大きく鳴り響く雷は「虫出しの雷」と呼ばれます。

春分(しゅんぶん):3月21日~4月4日ごろ

昼と夜が同じ長さの時期。寒さが和らぎ、だんだん過ごしやすい気候になってきます。

春分の日の前後3日間を含めた7日間は、「春の彼岸」です。仏壇仏具の掃除とお墓参りを行い、ご先祖様や故人の魂を供養するほか、仏道の修行を意識しながら過ごす期間とされていました。

ちなみに、春の彼岸にお供えするのは「ぼたもち」です。

詳しくは前半の「春分、秋分の意味」で解説しています。

清明(せいめい):4月5日~19日ごろ

清明は、「万物が清らかで生き生きとした様子」という意味があります。澄んだ空と生命力にあふれる若葉が見られる時期です。

穀雨(こくう):4月20日~5月4日ごろ

しとしとと春の雨が降る時期。穀物の成長に欠かせない、恵の雨です。

立夏から立秋へ

立夏(りっか:5月5日~20日ごろ

夏の気配が少しづつ濃くなっていく時期。いよいよ夏が始まる!という気配を感じます。

小満(しょうまん):5月21日~6月5日ごろ

あらゆる命が満ちていく時期です。田植えや麦の収穫が始まり、農家は忙しい時期に入ります。

芒種(ぼうしゅ):6月6日~20日ごろ

「ぼうしゅ」は田植えの最盛期の時期。芒種の「芒(のぎ)」は稲などの先にある突起の部分で、「芒種」は、稲などの種を撒く時期、という意味があります。

夏至(げし):6月21日~7月6日ごろ

一年で最も日が長く、夜が短い時期です。冬至と比べると昼が5倍長くなります。

昼間が長いので、明るい時間が長いイメージですが、実際は梅雨の真っただ中。曇り空が多い時期です。

6月30日は「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」。芽の輪をくぐって半年分のケガレを払う行事があります。またケガレを人形の神に移して水に流す行事が行われる神社もあります。

小暑(しょうしょ):7月7日~22日ごろ

梅雨がおわり、夏本番へとさしかかる時期。

大暑(たいしょ):7月23日~8月6日ごろ

いよいよ夏真っ盛りへ。どんどん気温が高くなっていく時期。

立秋から立冬へ

立秋(りっしゅう):8月7日~22日ごろ

暑さのピーク。ここを過ぎると、秋の気配がしてきます。

ただ、温暖化の影響でここら辺のバランスはズレを感じますね。

処暑(しょしょ):8月23日~9月7日ごろ

「処」は止める、という意味です。暑さが少しやわらいでくる時期。旧暦の7月7日、本来の七夕はこの頃。年によって8月中旬になったり、下旬になったりします。

現在は旧暦の七夕を「伝統的七夕」と呼んで区別しています。国立天文台が毎年、伝統的七夕の日を公開しているので、気になる人は調べてみるのもおすすめです。

白露(はくろ):9月8日~21日ごろ

朝夕の寒暖差が大きくなって露が落ちる時期です。秋の景色が始まります。

秋分(しゅうぶん):9月23日~10月7日ごろ

昼と夜が同じ長さの時期。お墓詣りをしたり、「おはぎ」をお供えしたりする時期です。

秋分になると、お墓で彼岸花が咲く光景が良く見られます。これは土葬していた時代、動物や虫にお墓を荒らされないように、茎に毒がある彼岸花を植えていたからだといわれています。

寒露(かんろ):10月8日~22日ごろ

秋が深まって、朝夕に冷たい露が見られるようになります。どんどん木々が色づき、いよいよ秋へ突入した!と感じる時期です。

霜降(そうこう):10月23日~11月6日ごろ

冷え込みがまして、霜が降り始める時期。そろそろ冬がくるな、なんて思い始める季節です。

紅葉の最盛期で、完熟した秋の実りに動物たちが集まってくる光景も見られます。

立冬から立春へ

立冬(りっとう):11月7日~21日ごろ

落ち葉が増えて、木々がだんだん色あせてくる時期。南の方はまだ紅葉真っ盛りです。寒い地域はそろそろ冬支度を始めよう、と思い始めます。

この頃から冷たい雨が降ったりやんだりして、どんどん冬へと近づいていきます。

小雪(しょうせつ):11月22日~12月6日ごろ

まだ本格的な冬ではありませんが、遠くの山で、雪が降りだす光景に出会う地域があります。山に積もった雪が風で舞う「風花」も見られるでしょう。

雪の降る地域は寒さが増して、雨が雪に変わり始めます。

時折春のような暖かい日になることも。この時期のあたたかな日は「小春日和」といいます。落ち葉や冬の空気、春のような気温が混ざりあう時期です。

大雪(だいせつ):12月7日~21日ごろ

雪がだんだんと住宅地へ降りてくる時期です。江戸時代は、雪が降り積もり静まり返った光景や、月の光を浴びた雪を鑑賞する「雪見」が粋な遊びとして広まっていました。

冬至(とうじ):12月22日~1月4日ごろ

一年のうち昼間がもっとも短い時期です。この時期を過ぎると太陽がだんだんと顔を出し始め、昼間が長くなっていきます。

冬至と言えば、ゆずですね。ゆずは太陽の気を補うものとして考えられており、ゆず湯は太陽の復活を祝う意味があります。

新暦はお正月シーズンですが、旧暦はまだお正月ではありません。

関連記事

小寒(しょうかん):1月5日~19日ごろ

寒さがだんだんと増す時期。まだピークではありませんが、寒さが身に染みる季節になります。旧暦はこれからが正月。昔の人は忙しく準備をしていました。

なお、1月7日は七草粥の日です。その年の無病息災を祈り、七草を朝がゆにして食す。この風習が今でも受け継がれています。

関連記事

大寒(だいかん):1月20日~2月3日ごろ

本格的に寒くなる時期ですが、徐々に太陽が出る時間は長くなっていきます。寒い日が3日続き、暖かい日が4日続く「三寒四温」を経て、春へと向かっていきます。